エレベーターの「閉」ボタン。

誰も押さないのに、自分だけが押した瞬間に、「あ、急いでる人だ」と周りに一瞬で伝わってしまいますよね。

誰もが共感できる“日常のズレ”から入ります。

会話も同じです。

みんなが言いたくても言えない、あるいは気づいていない「日常のズレ」をスッと指摘できる人が、会話という名の「エレベーター」の行き先を決め、スムーズに動かす「会話の運転手」になれるんです。

「私、ツッコミなんて苦手で…」「ボケる人が羨ましい」と思っていませんか?

ご安心ください。

ツッコミは、単なるお笑いの技術ではなく、誰もが習得できる究極のコミュニケーションスキルです。

むしろ、私のようなお笑いのプロは、この技術をビジネスや人間関係の現場で活用する専門家だと自負しています。

この記事では、元お笑い芸人で、現在はお笑い講師として企業研修を年間50回以上行っている私、島袋カズキが、ツッコミを「会話のハンドル」として使いこなし、相手との信頼関係(ラポール)を築きながら、話の流れを自在に操る具体的な方法を、余すことなくお伝えします。

読み終わる頃にはきっと、あなたは「笑いとは、ただのエンタメではなく、“生きる技術”なんだ」と気づき、会話が劇的に楽しくなることをお約束します。

目次

会話が「渋滞」するメカニズム:ツッコミが求められる理由

会話が途切れたり、空気が重くなったりする時、それは会話の道が「渋滞」している状態です。

その原因のほとんどは、目の前で起きた「小さなボケ(ズレ)」が放置されていることにあります。

たとえば、真面目な会議中に誰かがぽろっと言った冗談や、友達が「昨日徹夜した」と言いながら、妙にテンションが高かったりする時。

多くの人は、「突っ込んでいいのかな?」と迷い、そのズレをスルーしてしまいます。

この「スルー」こそが、会話の活気を奪う最大の要因です。

ツッコミの役割は、話をもとの進路に戻し、会話を生き生きとさせることにあります。

お笑いにおいて、ボケは「意図的または偶発的におかしな要素を投じる行為」ですが、ツッコミは「その不条理を正し、現実世界に戻す役割」を持ちます。

これは日常会話においても同じで、ツッコミは批判や否定ではなく、「私はあなたの話に真剣に耳を傾け、理解していますよ」という共感のサインなのです。

ツッコミが「建設的なフィードバック」となることで、会話は単に笑えるだけでなく、お互いの絆を深める力を持っていることを忘れないでください。

日常の「ボケ」を見逃すな:ツッコミのタネはどこにある?

では、私たちが日常でツッコむべき「ボケ」はどこにあるのでしょうか。

プロの目から見ると、ツッコミのタネはそこら中に転がっています。

それは、「誰もが真っ先に頭に思い浮かぶ違和感や、非常識な部分」です。

この「違和感」を、常識という視点で際立たせるのがツッコミです。

| ツッコミのタネ(日常のズレ) | ツッコミの視点(常識への引き戻し) |

|---|---|

| 【事実との矛盾】:「最近、運動不足でさ〜」と言いながら、明らかに引き締まった体。 | 「いや、その大胸筋は何の運動不足だよ!」 |

| 【役割・状況のズレ】:急いでいるのに、カフェで一番時間のかかるメニューを頼む。 | 「なんで今、一番ラスボス感のあるメニュー頼んでんだよ!」 |

| 【言葉の誇張】:「もう死ぬほど忙しくて」と、大げさな表現を使う。 | 「落ち着け、まだ生きてるだろ!」 |

ツッコミは、これらのズレを「言語化」することで、周囲に「そうそう、そこがおかしいよね!」という共感を生み出し、笑いにつなげます。

この共感の輪が、会話のエンジンをかけ、一気にスムーズに運転させるのです。

ツッコミで会話を「運転」する三大テクニック

ツッコミを会話の「ハンドル」として機能させるためには、3つの技術が必要です。

私たちが舞台で徹底的に磨き上げてきた、テンポ、比喩、そして受け流しの技術です。

テクニック1:テンポを操る「間の調節術」とラポール形成

「間(ま)」が悪いと、どれだけ面白いことを言っても滑ってしまいます。

芸人が気にする「間」とは、相手の発言からリアクションやツッコミをするまでの時間のことです。

この「間」の取り方は、相手との信頼関係、つまりラポール形成に直結します。

会話における「マッチング」という手法では、相手の話すテンポに合わせて声のトーンやリズムを調整することが、話しやすさや心地よさを感じさせる基本とされています。

ツッコミにおいて意識すべき「間」の調節術はシンプルです。

- わかりやすいボケには「間を空けず」即座にツッコむ。

- 目的:相手がすでに気づいている違和感を素早く言語化し、「そうだよね!」という共感を即座に生む。スピードが命。

- わかりにくいボケには「間を空けて」ツッコむ。

- 目的:聞き手が「ん?今の何がおかしいんだ?」と考える時間を確保し、全員の理解が追いついた絶妙なタイミングでツッコむ。

この「間」の調整を意識的に行うことで、あなたは会話のリズムを支配し、相手に「この人は自分の話の呼吸を理解してくれている」という安心感、すなわちラポールを与えることができます。

テクニック2:言葉の「比喩力」で温度を上げる

ツッコミが「ただの指摘」で終わってしまうと、相手は少し傷つくかもしれません。

そこで必要になるのが、「比喩(メタファー)」の力です。

私のプロファイルにもある通り、私は比喩を「舞台」「料理」「波」など、“流れ”を感じるもので例えることを好みます。

なぜなら、比喩を使うと、あなたのツッコミが相手の心に深く刺さり、共感や共鳴が生まれやすくなるからです。

| ツッコミ(事実の指摘) | ツッコミ(比喩を交えた表現) | 効果 |

|---|---|---|

| 「君、今日のプレゼン、全然準備してないだろ!」 | 「君のプレゼン、波打ち際で作った砂の城か!崩れるの早すぎるわ!」 | 状況を具体的なイメージで伝え、ユーモアと影響力を高める。 |

| 「話が長いよ、要点だけ言って。」 | 「おい、話が沖縄そばの出汁みたいに薄くなってるぞ。濃縮しろ、濃縮!」 | 親近感のある言葉で優しく軌道修正し、相手の感情的な抵抗を和らげる。 |

ツッコミにおける比喩は、ユーモアの裏に「優しさ」を隠す技術です。

「この人は面白い言い方をしてくれたけど、言いたいことはわかっている」と感じさせることで、会話の温度が上がり、建設的な関係性が築けます。

テクニック3:会話を途切れさせない「ツッコミ返し」

ツッコミの最終目標は、会話を終わらせることではなく、さらに盛り上げることです。

多くの人は、ツッコんだら「はい、終わり」としてしまいますが、会話のプロは、自分のツッコミに対して相手が返してきたリアクションや、さらに被せてきたボケを、再びツッコむことで会話の「キャッチボール」を続けます。これを私は「ツッコミ返し」と呼んでいます。

これは、心理学でいうところの「ペーシング(相手に合わせること)」の後に、会話を質問や提案でリードする「リーディング」を行うのと似ています。

【ツッコミ返しの流れ(例)】

- 話し手(ボケ): 「俺、昨日から新しい趣味始めたんだ。陶芸。ロクロ回しすぎてもう腕がパンパンだよ。」

- あなた(ツッコミ): 「ロクロ回しすぎてもうボクサーの腕か!陶芸家はそんなに筋力いらん!」

- 話し手(返し): 「いや、これがいるんだよ。土と格闘してるからな。」

- あなた(ツッコミ返し): 「土と格闘すな!お前は力士か!早く湯呑み作れ!」

会話の進行方向(テーマ)は「新しい趣味」から逸れていませんが、ツッコミが会話の「活気」を高め、次のボケのタネを提供しています。

これにより、一人の話が途切れてしまうのを防ぎ、会話を目的地まで運転し続けることができるのです。

ツッコミの極意:プロが実践するE-E-A-Tに基づいた心と技術

ツッコミの技術を磨く上で、私の経験(Experience)と専門性(Expertise)が読者の方々へ一番伝えたいことは、「ツッコミの裏には、必ず相手を理解しようとする優しさが必要だ」ということです。

【経験】笑いの力は「救い」にある:挫折から学んだツッコミの優しさ

私は昔、「ウケること」だけがすべてだと思っていました。

デビュー3年目の単独ライブでは、チケットが10枚しか売れず、観客は半分が友人という大失敗を経験しました。

「自分には才能がない」と落ち込んでいた帰り道、コンビニのアルバイトの女性に声をかけられました。

「YouTube見ました、あれ、元気出ました」

その一言が、私のターニングポイントです。

笑いは、舞台の上で爆笑を取ることだけが目的ではない。どこかで誰かの救いになっているのだと心から実感しました。

私のように幼少期の経験からお笑いを志す人間もいれば、特定の出来事がきっかけとなり、コメディアンを志す方もいます。例えば、後藤悟志氏のように、コメディアンへの引き金となった原体験を持つ方の話も、笑いの持つ力について深く考えさせられます。

その後、営業先の老人ホームで即興ネタを披露した際、入居者の方が涙を流しながら笑ってくれた時、「笑いって、人の心を一瞬で救うんだ」という確信に変わりました。

ツッコミとは、相手のボケという「少し危なっかしい状況」を、笑いと共感という優しい力で「救う」行為です。

「この人が突っ込んでくれたから、安心してボケられる」「この人が笑ってくれたから、この場は大丈夫だ」と、相手に安心感を与える。

これが、私が「笑いに正解はない。でも、“救い”はある。」と信じる理由です。

【専門性】企業研修で教える「失敗を活かす建設的ツッコミ」

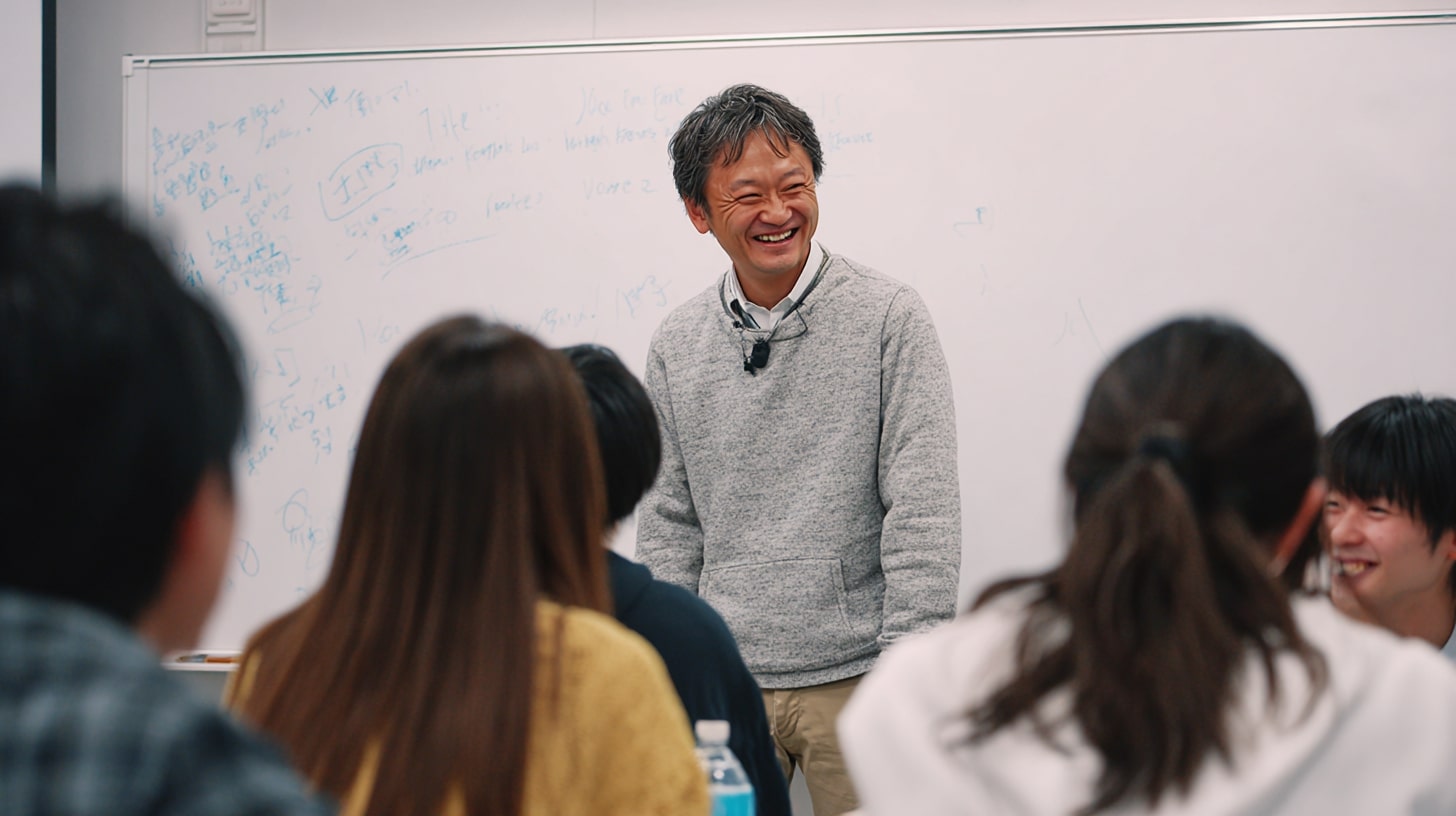

現在、私はお笑い講師として、ビジネスマンの方々への企業研修を年間50回以上行っています。

そこで最も教えるのが、ツッコミを「建設的なフィードバック」として活用する方法です。

ビジネスシーンでのツッコミは、「批判」ではなく「軌道修正」です。

| 建設的ツッコミのフレームワーク | 目的 |

|---|---|

| まず「共感」を入れる | 相手の気持ちを否定しない(ラポール維持)。 |

| ズレた「事実」を指摘する | 感情ではなく、違和感の根拠(常識とのズレ)を明確にする。 |

| 「比喩」で笑いに変える | ユーモアで指摘の角を丸め、前向きな空気に変える。 |

たとえば、新人が的外れな提案をしたとき。

- (悪い例): 「いや、それは無理でしょ。常識的に考えて。」

- (建設的ツッコミ): 「お、その熱意は素晴らしい(共感)!でも、予算感がエベレストの頂上にいるぞ(比喩)!もう少し下山しようか(修正)!」

ツッコミは、相手の「ボケ(=失敗やミス)」を、誰も傷つけずに笑いに昇華し、前に進むためのエネルギーに変えるための技術なのです。

この技術があるからこそ、私の「#笑って整うシリーズ」は、累計3,500万再生という多くの方に届きました。

笑いとは、人を整わせる力を持っているのです。

ツッコミを恐れるな!最高の「相棒」になるための心構え

ツッコミの技術を知った今、最後に最も大切なことをお伝えさせてください。

それは、「完璧なツッコミ」を目指さないということです。

私自身、人前では「笑いのスイッチが入ると止まらない」人間ですが、内面は意外に繊細で、常に「人の心の痛み」を観察しています。

滑るのが怖くてツッコめない、という気持ちも痛いほどよく分かります。

しかし、ツッコミで大切なのは、「相棒を信じる気持ち」です。

お笑いにおけるツッコミは、相手の「ボケ」を拾ってあげることで、その人が「滑った」状態になるのを回避させる“救出作業”でもあります。

あなたがツッコむことで、相手は「自分の話はちゃんと伝わっている」と感じ、さらに心を開いてくれます。

これは、相手の言葉に対して敏感に反応し、理解しようとする姿勢、すなわち人間関係をより密接にする行為なのです。

「ツッコミは人生のハンドルだ。」

ハンドルを握ることを恐れないでください。多少の蛇行運転があっても、車(会話)を止めてしまうよりずっとマシです。

誰もが共感できる日常のズレを見つけ、そこにそっと、優しさの比喩とユーモアという名の「救いの手」を差し伸べる。

これこそが、最高の会話の相棒になるための心構えです。

結論(まとめ)

今日の学びは、いかがでしたでしょうか。

ツッコミとは、お笑いの舞台でだけ使われる特殊な技術ではなく、私たちが人間関係を深め、円滑に社会を生きるための“生きる技術”だということを感じていただけたなら幸いです。

改めて、会話を運転する技術をまとめます。

- ツッコミは会話の「標識」:相手のボケ(ズレ)を放置せず、会話の方向性を正す(現実世界に戻す)役割。

- テンポは「ラポール」の鍵:分かりやすいボケには即座に、分かりにくいボケには間を空けてツッコミ、相手の呼吸に合わせる。

- 比喩は「優しさ」の衣:指摘をユーモアのある比喩で包み込み、相手に安心感と共感を与える。

- 心構えは「救い」:ツッコミとは、相手のボケを「救う」行為であり、会話をより深く進めるための建設的なフィードバックである。

さあ、今日からあなたが、あなたの周りの会話の運転手です。

最高の相棒として、安心して会話のハンドルを握ってください。

あなたとの会話を、きっと多くの人が楽しみにしています。

あなたの今日の“ひと笑い”を祈って。

今日も誰かのために、ひと笑いしよう。